【質問】先日新聞で新函館駅前の整備計画が紹介されていましたが、駐車場の収容台数が約580台とあり、これでは少ないような気がします。溢れて駐められないことも心配で、なんとかならないのでしょうか。

【お答え】新幹線開業後、駐車場利用者の大半が函館市民となることが見込まれる新函館駅の駐車場の整備主体者は北斗市であり、9月に北海道新聞が報じた記事によれば、その台数は約580台となっています。

【お答え】新幹線開業後、駐車場利用者の大半が函館市民となることが見込まれる新函館駅の駐車場の整備主体者は北斗市であり、9月に北海道新聞が報じた記事によれば、その台数は約580台となっています。

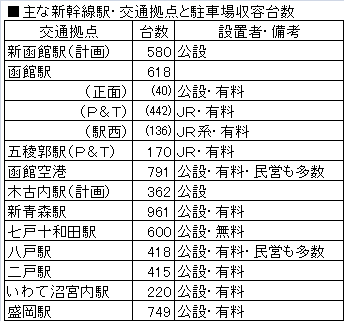

地元紙等によれば、もともと北斗市では計約1,100台の駐車場整備を構想し、2009年には北口に200台分の駐車場設置を表明しましたが、同年北斗市議会が北口側整備の見直しを要求、財政負担など様々な課題を踏まえ検討調整した結果として南口580台、北口は設置しないという今回の計画が策定されています。ただ、多客期などは近隣の市有地等の開放も検討しているとのことから、溢れて駐められないという事態は避けられるものと思われます。

参考までに各地の交通拠点と駐車場の収容台数を記載しますが、費用対効果のうえでも収容能力をどう設定するかは難しい問題です。特に新函館・現函館間は鉄道アクセスの充実化が期待されているところでもあり、市街地と新幹線駅との間のアクセスについては、それぞれの交通手段の特性を踏まえ、函館市民が賢く選択し利用していくことが求められます。

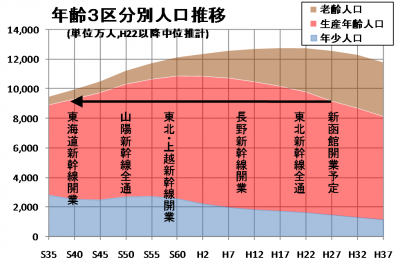

2015年新函館開業時の全国の生産年齢以下人口推計は、1964年東海道新幹線開業時の生産年齢以下人口よりも少なく(グラフ参照)、経済活動の水準や街づくりは厳しい状況下にあるという前提で私たちは開業対策を進めなくてはならず、新幹線建設促進に取り組んできた先人達の努力を無にしないためにも、様々な意見に振り回されずに「自分はどう行動するか」ということが大切といえます。当機構が策定し取り組んでいるアクションプランも、その考え方を整理するための一助になるかと思いますので、どうぞご一読下さい。

2015年新函館開業時の全国の生産年齢以下人口推計は、1964年東海道新幹線開業時の生産年齢以下人口よりも少なく(グラフ参照)、経済活動の水準や街づくりは厳しい状況下にあるという前提で私たちは開業対策を進めなくてはならず、新幹線建設促進に取り組んできた先人達の努力を無にしないためにも、様々な意見に振り回されずに「自分はどう行動するか」ということが大切といえます。当機構が策定し取り組んでいるアクションプランも、その考え方を整理するための一助になるかと思いますので、どうぞご一読下さい。 【お答え】3月12日に九州新幹線が開業し、4月下旬に東北新幹線が復旧したことで、新青森から鹿児島中央まで新幹線がつながりました。ご指摘の通り、新幹線の駅設置には明確な基準はなく、様々な地元事情によって整備計画に定められ建設されていますが、いわゆる整備新幹線として昭和63年以降に整備された区間は、建設費に地元負担が生じるようになったことも影響し、駅の数も多くなっているのが実情です。具体的には、東海道新幹線は建設当初の駅間平均が43kmだったのに対し、北陸新幹線(高崎・長野間)や九州新幹線の駅間平均は23kmと、半分程度にまでなっています。新幹線の持ち味である所要時間の短さと停車駅が増えることは相反する課題であり、九州新幹線の運行ダイヤの決定に至るまでは自治体とJRの間で様々な経緯があったと報道されています。

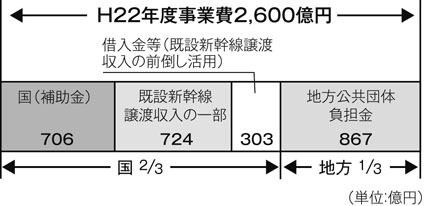

【お答え】3月12日に九州新幹線が開業し、4月下旬に東北新幹線が復旧したことで、新青森から鹿児島中央まで新幹線がつながりました。ご指摘の通り、新幹線の駅設置には明確な基準はなく、様々な地元事情によって整備計画に定められ建設されていますが、いわゆる整備新幹線として昭和63年以降に整備された区間は、建設費に地元負担が生じるようになったことも影響し、駅の数も多くなっているのが実情です。具体的には、東海道新幹線は建設当初の駅間平均が43kmだったのに対し、北陸新幹線(高崎・長野間)や九州新幹線の駅間平均は23kmと、半分程度にまでなっています。新幹線の持ち味である所要時間の短さと停車駅が増えることは相反する課題であり、九州新幹線の運行ダイヤの決定に至るまでは自治体とJRの間で様々な経緯があったと報道されています。 では、これら予算を別の目的に充てられるかといえば、使途変更は簡単にはいかない仕組みとなっています。例えば(b)と(c)の財源は、平成3年時点での既設新幹線(東海道・山陽・東北・上越)の売却益であり、平成29年9月までは新幹線建設財源として充てることが決められているものであるため、万が一影響が及ぶとしても、(1)の一般会計補助金の部分に限られるという見方が出来ます。国の一般会計予算は今年度92兆円であり、そのうち新幹線建設補助金706億円は僅か0.08%ですから、この予算が別の目的に充てられるとは考えにくいと言えるのです。

では、これら予算を別の目的に充てられるかといえば、使途変更は簡単にはいかない仕組みとなっています。例えば(b)と(c)の財源は、平成3年時点での既設新幹線(東海道・山陽・東北・上越)の売却益であり、平成29年9月までは新幹線建設財源として充てることが決められているものであるため、万が一影響が及ぶとしても、(1)の一般会計補助金の部分に限られるという見方が出来ます。国の一般会計予算は今年度92兆円であり、そのうち新幹線建設補助金706億円は僅か0.08%ですから、この予算が別の目的に充てられるとは考えにくいと言えるのです。